我が家の夏はひとり親として10回目を迎えました。(2023年現在)元夫から離れたばかりの頃は、娘が小学校入学間際、息子はわずか1歳でした。

そんな子どもたちも10年の歳月を経て大きく成長をし、いつの間にか「子どもたちで過ごす夏休み」が板についてしまいました(笑)

今回は、「ひとり親家庭の子どもたちの夏の過ごし方」を「ひとり親になった私」と並行して振り返ってみたいと思います。

元夫から離れ別居開始して間もない「夏」

娘が小学1年、息子は1歳児クラスの夏でした。それまで暮らしていた地元から県をまたいで引っ越しをした直後ということもあって、慣れない土地での慣れない生活に焦りと不安を感じていたころだったのです。

私はまだ定職には就いておらず、派遣や短期のパートを転々としながら家賃のかからない「母子生活支援施設」での新生活に慣れている最中でした。

定職についていなかったのは、この頃の私は元夫との「離婚調停」の最中だったことが理由でした。いつ裁判所に向かうことになるのかもわからない状態であったため、職場に迷惑をかけないためにも、比較的融通の利く立場での仕事を選ばざるを得ない事情もありました。

離婚調停中

先にも書きましたが、この頃の私は元夫との離婚調停の真っただ中でした。

人生で初めて裁判所にお世話になった話【モラハラ夫との離婚調停と離婚裁判】

結果的に離婚裁判にまで発展したのですが、その理由も「元夫が調停での話し合いに理由なく出席しなかった」からなのです。

離婚調停は1案件につき3回くらい行われることが多いのですが、その3回も数か月くらい間をあけて行われることが一般的であり、私の場合も2~3か月間をあけて行われました。

離婚に向けての話し合いの場ではありますが、数か月単位での長期戦となりますので解決までにはかなり気長に向き合う必要があります。

当時私も、「早く離婚成立させたい」一心でかなり焦っていました。

職探し

離婚調停と並行して「職探し」もおこなっていました。しかしながら、この頃は調停の日程も未定であり、仮に就職しても突然休みをいただく可能性もあったことから、勤務先に迷惑をかけてしまうかも…とネガティブな状態でもありました。

また私の心の中で、「離婚が成立したら住み慣れた地元に帰りたい。」という気持ちもあったので、

- とりあえず働くことができる職(できればパートか派遣など退職しやすい雇用形態)

- 休みがとりやすい職場

- 子どもがいるので日勤

- 土日祝日休み

という条件で職探しをすることにしました。

その後、知人の紹介で「化粧品工場の派遣」の仕事をおこなうことになり、それと並行して医療事務の勉強をし、調剤薬局での仕事に就きました。

できるだけ子どもたちと過ごす

ひとまずの職場を確保したこの夏は、子どもたちを市内のテーマパークに連れて行ったり、おいしいものを食べに行ったりと、元夫と一緒の頃は金銭的に無理だった娯楽を楽しむことに力を入れていたと思います(笑)

それでも私自身も毎日が休みではありませんので、私が仕事や調停で家を空ける日には、

- 息子は「保育園」に登園

- 娘は「母子生活支援施設内の学童」

で過ごしてもらっていました。

離婚が成立した直後の「夏」

娘小学2年生、息子2歳児クラス。元夫のもとから離れてからの2回目の夏は、離婚裁判が決着し、晴れて離婚が成立した直後の夏でした。

調停中一度も姿を見せることのなかった元夫は、途中で行方をくらませてしまい、調停不成立からの裁判への手続きも一筋縄ではいかなかったです。

それでも弁護士さんに助けられ、なんとか「離婚成立」をすることができました。

生活の基盤をしっかりさせるために改めて職探し

離婚が成立したことで、私の予定を縛るものは子どもがらみのものだけとなったため、心に少し余裕が出始めてきました。

とにかく生活しなければならないの一心で、改めて職探しをおこないました。この頃になると、「ひとまず生活の基盤をしっかりとしたものにしなくては!」という気持ちが大きくなり、ひとまずは安定して長く務めることができる仕事を選ぶことを重要視していました。そこで、

- 休みの融通が利きやすい

- 日祝日休み

- 日勤

- 直接雇用(期限なし雇用がベスト)

- 自分の資格を生かせる職

- 福利厚生がしっかりしてる

↑の条件に合う職場を探すことにしたのです。

この頃になると、「地元に帰りたいけど、現実的(収入面、引っ越し費用など)に難しい」と感じるようになり、また子どもたちも新しい土地での生活に慣れてきていたため、今いる土地で長期滞在する覚悟を決めたのです。

そして出会ったのは、今現在も勤務を続けている「保育園の給食職員」の仕事でした。

子どもたちの夏の過ごし方

私の仕事は平日はだいたい勤務ですので、基本的に息子は保育園で過ごしました。

しかし小学2年生の娘は「これからのことを考えて」鍵を持たせることにしました。

この年の夏はまだ母子生活支援施設で過ごしていたので、施設内の学童も使うことができたのですが、「これからに向けて」鍵っ子の練習を始めました。

母子生活支援施設は、各世帯ごとに居室が設けられており、その居室ごとに施錠ができるようになっています。職員室や面談室などの共有部分があることを除いては、普通のアパートと変わりない造りとなっています。

この頃になると「母子生活支援施設の退寮」も考えていたので、退寮後に娘が困らないように自宅のカギを持つ練習を母子支援施設にいる間におこなうことに決めたのです。

母子支援施設には職員も常駐していますので、子どもが困っていれば母親が不在時でも手助けしてもらうことができます。万一鍵を居室内に忘れてしまった場合でも、合いカギを貸してくれたり、共有スペースで待たせてもらったりもできます。

また、1日中施設内の学童での生活も娘にとっては疲れるものだったようなので鍵っ子練習は、娘にとってもうれしいものになったようです。

結果的にこの夏を最後に母子生活支援施設から退寮をしたのですが、この夏の練習は後に生かされることになるのです。

築45年を超える団地への引っ越し

夏休みが終わって少ししたころ、お世話になった母子生活支援施設を退寮し、築45年を超える古団地へ引っ越しをしました。

娘の転校、息子の転園も済ませ、市内ではありましたが新生活をスタートさせ、本格的にひとり親家庭として自立することになりました。

古い団地ではありましたが3Kだったため、娘には単独の部屋を与えることができるようになり、残りの2間はふすまを外して1つの広い部屋として使うことで息子も遊びの幅が大きくなりました。

小学2年生の娘は学校の帰りもまだまだ早いので、学校併設の児童クラブへ通いながら、練習の成果を生かして本格的な鍵っ子をスタートさせました。

小学3年生で児童クラブから退所しなくてはならなくなった「夏」

娘が3年生に上がるタイミングで「児童クラブ利用の不承認通知」が届いてしまいました。

当時はまだ児童クラブ内で受け入れることのできる人数が少なく、3年生までの利用しかできませんでした。当時娘はギリギリ3年生ではありましたが、審査の結果「不承認」となってしまいました。

児童クラブでは、ひとり親家庭であることで入所の優遇をされることは無く、

- 単純に子どもの年齢(低学年優先)

- 保護者の勤務有無

- 保護者の勤務時間(短時間かフルタイムか)

- 利用の理由(就職・病気・介護・その他)

によって利用の決定が決まるようです。ひとり親家庭だから必ず利用できるというものでもありません。(娘の通っていた児童クラブはこの翌年に大幅に拡大され、利用できる年齢も6年生までとなりました。)

娘一人で過ごす「夏休み」になる予定でしたが…

この年は初めて娘が一人で夏休みを自宅で過ごさなければならなくなった…と思ったのですが、私の友人の娘さん(小学3年生)が1週間ほど泊まりに来てくれることになりました。とは言っても娘も友人娘もどちらも小学3年生(笑)

それでも、一人よりは寂しくもないですし、留守を任せる私としても娘が一人よりは安心感があります。(2人ともしっかりしていましたので)

友人娘は夏休みの間の1週間ほどの滞在でしたが、私のお盆休み期間などもあったので、実質娘が一人で過ごしたのは10日弱だったのではないでしょうか?

その10日間も日中は近所の子と遊んで過ごした日もあったりしたので、独りぼっちでいたことはそれほどなかったように感じます。

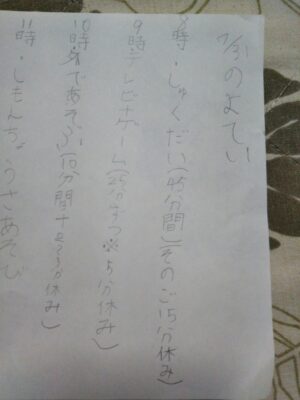

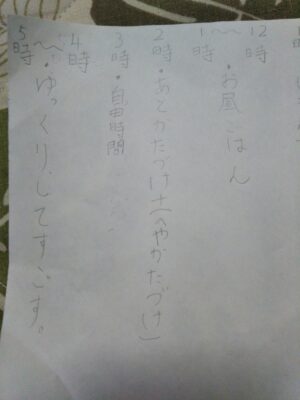

もちろん、友人娘が泊まりに来た時も「宿題は進めておくように」と伝えておきました。その日の晩、娘たちは意気揚々に「1日の予定を考えたんだ~。」と得意げに教えてくれました。それがこちら…↓

休み時間多いし、外遊び時間短い(笑)そして「自由時間」と「ゆっくりして過ごす時間」の違いとは?(笑)突っ込みどころが多い計画表でした。

離婚成立後初めて生まれ育った地元へ帰ってみた「夏」

離婚調停中からことあるごとに地元には行っていた私ですが、子どもたちを連れて地元へ戻ったのは元夫との離婚が成立した後この年が初めてとなります。

娘小学4年生、息子年中でした。

新幹線を使っていざ地元へ

年長まで私の地元で過ごしていた娘は「記憶」がしっかり残っています。娘は行きたい場所もあり、せっかくなので思い出の遊び場を中心に巡ることにしました。

しかしながら、どこで元夫と遭遇するかわからない恐怖もあるため、私は気が気ではありませんでした。

地元には仲の良かったママ友もいたのですが、元夫との共通の知人でもあったためこの時は「地元に戻ってきていること」は伏せることにしました。

1泊2日での滞在でしたが、ホテルに宿泊し、ホテルを拠点とした思い出巡りとしました。

地元には私の実家もありますが、継母と私の仲はよろしくないため、実家に立ち寄ることもしませんでした。

両親の離婚・同居生活・再婚を経て子どもだった私は実家に居場所がなくなった

親から子への「DV・モラハラ」は「=虐待」であると思う話

自宅での娘の夏休みの過ごし方

前年に続き、娘の友人娘が泊まりに来た夏休みだったので、私が仕事に行っている間も寂しくなることなく過ごしてくれていました。そして4年生にもなると「児童クラブよりむしろ家で過ごしたい」と思うようで、自宅で過ごす夏休みの方が楽しいと感じるようになりました。

主には友人娘とゲームをしたり絵を描いたり、動画を見たりと好き放題です💦

娘、県主催のチャレンジスクール(キャンプ)に当選した「夏」

夏休みの間の6日間にキャンプを体験するチャレンジスクールを抽選の結果、参加することが決まった娘の夏。

ひとり親家庭であることもあって、夏休み中なかなかお出かけに連れて行ってあげることができないことを申し訳なく思い、小学5年生から参加できるキャンプの抽選に応募したのがこの年。初回の応募で当選を果たして娘をキャンプに参加させることができました。(参加費必要)

計6日間の間は、親元から離れて同じ参加者数人と、インストラクター役の大学生数人と寝食を共にするものとなりました。

途中、暑さに負けて熱中症になりかけたこともありましたが、全行程を楽しむことができ、大きな夏の思い出が残る結果となりました。

子ども2人が小学生として過ごすことになった「夏」

娘小学6年生、息子が小学1年生、子どもが2人とも小学生となった最初で最後の夏。息子は児童クラブに通っていたため、夏休み中も児童クラブへ向かいました。

この頃になると友人娘は泊まりに来ることも少なくなり、娘が一人で過ごす時間が多くなりました。しかし、動画サイトやピアノの練習など「飽きの来ない過ごし方」も見つけ、本人なりに有意義に過ごしていたのではないかと思います。

娘は自宅で一人の時間が増えましたが、「寂しい」「つまらない」と言うことは無く、夏休みがあと何日残っているかを名残惜しそうにする素振りすらありました(笑)

この頃は、息子の児童クラブへのお迎えは娘に任せていましたので、私が迎えに行くことが無くなり、その分早く帰宅することができました。

コロナと共に過ごすことになった「夏」

娘が中学1年、息子は小学2年生になりました。

娘は、本来であれば部活動に明け暮れるはずの夏休みでしたが、コロナの影響を受けて夏休みの部活動は1日も行われませんでした。

娘は自宅で過ごしていましたが、息子はまだ児童クラブに在籍していました。しかし、「児童クラブ登所自粛要請」が出ていたため、息子も娘と一緒に自宅で留守番をしてもらうことにしました。

息子はまだ小学2年生でしたが、中学生の姉がいるので留守番そのものは問題なくすることができました。

息子が児童クラブを退所して初めての「夏」

息子の児童クラブはいつまで行かせよう?

と悩んで過ごしていたのですが、2年生いっぱいで退所させることに決め、3年生からは学校が終わったらまっすぐ自宅に帰ってきてもらうようにしました。

ところが問題は、長期休暇「夏休み」です。もちろん児童クラブは、夏休みのみの利用も可能であり、締め切り間際まで「児童クラブの夏休みのみの利用」も考えたのですが、

- 中学生の姉もいること(部活動があってもコロナ禍であったため、半日であることが多い)

- 一人での留守番も慣れてきたこと(むしろ本人は留守番をすることを望んでいる)

- 自宅の鍵を持つことにも慣れてきたこと(2年生の冬から練習していました)

などもあって、この年からは息子も夏休みを自宅で過ごすことにしてみました。

中学生の姉の存在は頼もしく、安心して任せることができますし、息子も元々おとなしい性格ですので危険なことをすることもありません。

それでもやっぱり最初は心配でしたが、そんな心配をよそにしっかりと留守を守ってくれました。

県営住宅への引っ越し

この年は夏真っ盛りの8月、古団地から県営住宅へ引っ越しをおこないました。

築50年の団地から築7年の県営住宅に引っ越しをする【団地の違い、引っ越し費用などなど】

引っ越し当日は娘は部活動で不在でしたが、息子は自宅に居たため、一緒に引っ越しの様子を見守りました。途中息子に引っ越し業者さんへの差し入れのお茶も買いに行ってもらうなどのお手伝いもお願いしました。

娘、義務教育最後の「夏」

小学校入学前に元夫と別居を始めたというのに、あっという間に娘の義務教育最後の夏となりました。

新型コロナの感染者が減らない一方で、制限こそある中でも様々なことがコロナ前のように行われるようになってきた2022年。娘は中学3年生、息子は小学4年生となりました。

吹奏楽に全力を注いだ娘

吹奏楽「夏のコンクール」を目指して練習をおこなっていた娘は、夏休みの練習も欠かさず参加していました。自由練習日も最初から最後まで練習に参加しました。

娘の通う学校はいわゆる弱小校でしたので、これまで「地区大会止まり」であることがほとんどでした。しかし、前年は史上2度目の「県大会に出場(銀賞)」という爪痕を残しました。娘はこの記録のさらに上を目指して仲間と共に練習に精を出していました。

県大会出場はマスト!できれば県大会でも金!

と、義務教育最後の夏は大きな目標に向かって全力を注いだのです。

【令和4年度】中学3年生の娘、中学校最後の吹奏楽コンクールをおこないました

結果は「地区大会金賞」「県大会銀賞」と、前年と同じ結果となってしまいましたが、地区大会敗退常連校であった学校が「2年連続県大会出場」という大きな爪痕を残す偉業を成し遂げた…と私は思うのです。

息子が一人で過ごすことが多くなった「夏」

娘が高校生、息子は小学5年生となりました。

義務教育が終わった娘は、高校入学後も「吹奏楽」を続けています。高校の部活動は、中学校の時と比べてもとても活動量が多く、夏休み期間はお盆前後の数日以外はほぼ部活動だったため、日中は自宅にいることはあまりありませんでした。

そこで、息子には日中のほとんどを一人で過ごしてもらうことになりました。宿題も計画的に進めてもらい、安全に留守番をしてもらうことを約束しての「夏」でした。

さいごに

普段、小中学校は給食があります。しかし夏休みの期間は給食がありませんので、当然お弁当などの昼食の準備が必要となります。

我が家は子どもたちの年齢が少し離れていますので、子どもたちが自宅にいるときは100円ショップで購入した「蓋つきのランチプレート」におかずを入れてレンチン後に炊き立てのご飯をよそって食べてもらうスタイルが定番です。(ご飯は予約炊飯です)

↑こちらはふたをしたままでのレンジ使用ができ、とても重宝していますので、もうかれこれ6~7年くらい使用しています。(今も販売されているかな?)

また、娘が部活などで息子が一人で昼食をとる場合は、ご飯だけ保温できるお弁当箱を使用することもあります。(息子は私がいない間にレンジなどを触らせていないためです)

夏休みの間の子どもたちの昼食は毎日用意しなくてはならないことなので、もちろん時に手を抜く場合もあります。その場合は、中学生の娘に「カップラーメンを作ってもらう」「近くの店で買ってきてもらう」など、超簡単な調理や買い物で楽をします(笑)

でも、子どもたちにお弁当を用意するのが一番経済的に優しいのです。

元夫と離れた後の「ひとり親家庭」である我が家の夏は、こんな感じです。

私自身も仕事があるため、たいしたお出かけもできてはいませんが、自宅のリビングで3人一緒に過ごすことが多く、中学生の娘との会話も結構多い方ではないかと思います。(反抗期がいつあったかわからないくらいです 笑)

おそらく元夫は何も変わっていないでしょう。でも子どもたちは順調に成長しています。私も家事育児、仕事とまだまだ頑張らないとなりませんね。

コメント